жјҶгҒ®еҷЁгҒ®дҪҝгҒ„ж–№

жјҶгҒ®еҷЁгҒ гҒӢгӮүгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҖҒеҲҘгҒ«йӣЈгҒ—гҒ„дәӢгҒҜгҒӘгҒ«гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮж„ӣз”ЁгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒдәәгҒҜж„ӣз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҷЁгҒҜиҮӘ然гҒ«еӨ§еҲҮгҒ«жүұгҒҶгӮӮгҒ®гҒ гҖӮ гҒ гҒӢгӮүж„ӣз”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгҒӢеҗҰгҒӢгҒҢгҖҒгҒҫгҒҡгҒҜгҖҒеӨ§дәӢгҒӘеҹәжә–гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҖҒжңҖиҝ‘жҷ®еҸҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢйЈҹжҙ—еҷЁгҒҜдҪҝгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒҹгҒ дҪҝгҒҲгҒӘгҒ„гӮҲгӮҠгӮӮгҖҒдҪ•ж•…дҪҝгҒҲгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгӮ’жӣёгҒ„гҒҰгҒҠгҒ“гҒҶгҖӮеЎ—гӮҠзү©гҒҜгҖҒгӮ¬гғ©гӮ№гӮ„йҷ¶зЈҒеҷЁгӮҲгӮҠиЎЁйқўгҒҢжҹ”гӮүгҒӢгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒзҙ°гҒӢгҒӘеӮ·гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒӘгҒ«гӮҲгӮҠгӮӮжјҶгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжңҖеӨ§гҒ®йӣЈй–ўгҒҜгҖҒд№ҫзҮҘгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®жҖҘжҝҖгҒӘжё©еәҰеӨүеҢ–гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ”жүҝзҹҘгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жјҶгҒ®еҷЁгҒ®дёӢең°гҒҜжңЁең°гҒЁгҒ„гҒҶж–Үеӯ—йҖҡгӮҠгҖҒжңЁиЈҪгҒ гҖӮжјҶгҒ«гҒҜж§ҳгҖ…гҒӘе·ҘзЁӢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮз°ЎеҚҳгҒ«иӘ¬жҳҺгҒ§гҒҚгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒд№ұжҡҙгҒ«иЁҖгҒҲгҒ°гҖҒжјҶгҒ®еҷЁгҒҜжңЁең°гҒ®жңЁгҒЁеЎ—гҒЈгҒҹжјҶгҒ®дәҢгҒӨгҒ®еұӨгҒ§гҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гҒқгӮҢгҒҢзҹӯжҷӮй–“гҒ®гҒҶгҒЎгҒ«дҪ•еҚҒеәҰгҒЁгҒ„гҒҶжҖҘжҝҖгҒӘжё©еәҰеӨүеҢ–гҒ«гҒ•гӮүгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҖҒзӢӮгҒҶгҖӮ жңЁгҒЁжјҶгҒ§гҒҜгҖҒзӢӮгҒ„ж–№гҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеӨүеҪўгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒгҒІгҒігҒҢе…ҘгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҖӮ гҒ гҒӢгӮүгҖҒйЈҹжҙ—еҷЁгҒҜдҪҝгӮҸгҒӘгҒ„ж–№гҒҢиүҜгҒ„гҖӮ

жІ№еҲҶгҒ®гҒӘгҒ„гҖҒгҒ”йЈҜгӮ„е‘іеҷҢжұҒгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒж°ҙжҙ—гҒ„гҒ гҒ‘гҒ§гӮҲгҒ„гҖӮжІ№еҲҶгҒ®гҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’йЈҹгҒ№гҒҹгҒӮгҒЁгҒҜгҖҒи–„гҒ„жҙ—еүӨгҒ§гҒ•гҒЈгҒЁжҙ—гҒЈгҒҰгҒҠгҒ—гҒҫгҒ„гҒ гҖӮж°ҙж°—гӮ’гҒ®гҒ“гҒ•гҒҡгҖҒжҙ—гҒЈгҒҹгҒӮгҒЁгҒҜжӢӯгҒ„гҒҰгҒҠгҒҸдәӢгӮӮеӨ§еҲҮгҒ гҖӮ

иҰҒгҒҜгҖҒж„ӣз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢжҷ®йҖҡгҒ®еҷЁ

зҹўжІўгҒ•гӮ“гҒ®еҷЁгӮ’дҪ•ж•…гҒҠеӢ§гӮҒгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢ

зҹўжІўгҒ•гӮ“гҒ®дҪңе“ҒгҒ«гӮӮгҖҢгғҸгғ¬гҖҚз”ЁгҒ®з«ӢжҙҫгҒӘгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠжҜҺж—ҘдҪҝгҒҶеҷЁгӮ’гҒҠеӢ§гӮҒгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

зҹўжІўгҒ•гӮ“гҒ®еҷЁгҒ®зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ•гҒҜгҖҢгӮҲгҒқгҒ„гҒҚгҖҚгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҖӮгҒ”жң¬дәәгҒ®иЁҖи‘үгҒ©гҒҠгӮҠгҖҒж—ҘеёёгҒ®еҷЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдёҖеҲҶгҒ®йҡҷгӮӮгҒӘгҒ„з·Ҡејөж„ҹгӮ’дјҙгҒЈгҒҹгҖҢгғҸгғ¬гҖҚгҒ®еҷЁгҒЁгҒҜи¶ЈгӮ’з•°гҒ«гҒ—гҖҒе„ӘгҒ—гҒ„з·ҡгҒЁгҖҒдәәгҒ®дҪҝгҒҶеҷЁгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®е„ӘгҒ—гҒ•гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮжүӢгҒ®д»•дәӢгҒ§гҒӮгӮӢдәӢгӮ’еғ…гҒӢгҒ«дё»ејөгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢйғЁеҲҶгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

зҹўжІўгҒ•гӮ“гҒ®д»•дәӢ

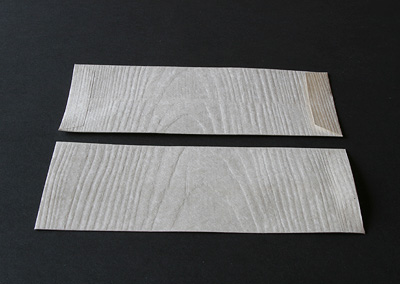

жјҶгҒ®дё–з•ҢгҒ§еҪјгҒҜй–“йҒ•гҒ„гҒӘгҒҸгғҷгғҶгғ©гғігҒ®дёҖе“ЎгҒ гҖӮй•·е№ҙгҒ®д»•дәӢгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еҹәжң¬гӮ’зҹҘгӮҠжҠңгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ ж–°гҒ—гҒ„иЎЁзҸҫгӮ„гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гӮӮгҖҒгҒ©гҒ“гӮ’гҒҚгҒЎгӮ“гҒЁжҠјгҒ•гҒҲгҒҰжңЁең°гҒҜж¬…гӮ„гғҲгғҒгҖҒй»„жӘ—гҒӘгҒ©еӨҡж§ҳгҒӘжңЁжқҗгӮ’гҖҒйҒ©жқҗйҒ©жүҖгҒЁгҒ„гҒҶгҒӢзү©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдҪҝгҒ„еҲҶгҒ‘гӮӢгҖӮжңЁең°её«гҒ«дҫқй јгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гӮӮгҖҒзІ—жҢҪгҒҚгҒ®гҒӮгҒЁзҹўжІўгҒ•гӮ“гҒҢиҮӘгӮүгҒІгҒЁгҒӨгҖҒгҒІгҒЁгҒӨд»•дёҠгҒ’гҒҰгҒ„гҒҸжңЁең°гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ жјҶгӮӮжҷӮзҜҖгҒҢгӮүијёе…Ҙе“ҒгӮӮдҪҝгҒҶгҒҢгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠд»•дёҠгҒ’гҒҜеӣҪз”ЈгҒ®жјҶгҒ«гҒ“гҒ гӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гӮ„гҒ•гҒ—гҒ•гҒҜдҪ•еҮҰгҒӢгӮүгҒҸгӮӢгҒ®гҒӢ

зҹўжІўгҒ•гӮ“гҒҜгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®гӮҜгғ©гғ•гғҲгҒҢеҘҪгҒҚгҒ гҖӮе·ҘжҲҝгӮ’иЁӘгҒӯгҒҹз§ҒгҒҹгҒЎгҒ«гӮӮгҖҒз§ҳеҜҶгҒ®гӮігғ¬гӮҜгӮ·гғ§гғігҒҢи©°гҒҫгҒЈгҒҹйғЁеұӢгҒ§гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®еёғгӮ’гҖҒгҒҶгӮҢгҒ—гҒқгҒҶгҒ«иҰӢгҒӣгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖӮ

зҹўжІўгҒ•гӮ“гҒ®зӣҙе–¶гӮ®гғЈгғ©гғӘгғјгҒ®йҺҢжҖқе ӮгҒ®дёӯеӨ®гҒ«гӮӮгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®й•·жӨ…еӯҗгҒҢзҪ®гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғ—гғӘгғҹгғҶгӮЈгғ–гӮўгғјгғҲгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖҒгҒқгҒ“гҒ«гҒҜз„ЎйҖ дҪңгҒӘгӮ„гҒ•гҒ—гҒ•гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгғҮгӮ¶гӮӨгғҠгғјгҒ®жүӢгҒ«гҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒж„ҸеӣігҒ—гҒҰзҫҺгҒ—гҒ„гӮӮгҒ®гӮ’гҒӨгҒҸгӮҚгҒҶгҒЁгӮӮжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮиҮӘ然гҒӘжүӢгҒ®д»•дәӢгҒ®гӮӮгҒҹгӮүгҒҷе„ӘгҒ—гҒ•гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

з§ҒгҒҜй•·е№ҙгҖҒзҹўжІўгҒ•гӮ“гҒ®гҒҠжӨҖгӮ’ж„ӣз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒҠжӨҖгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒ“гҒқжҳҹгҒ®ж•°гҒ»гҒ©гҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒе§ҝгҖҒеҪўгӮ„йҮҚгҒ•гҖҒгҒқгҒ—гҒҰйӣ°еӣІж°—гҒӘгҒ©гҖҒгҒ“гҒ гӮҸгӮҢгҒ°гҒ“гҒ гӮҸгӮӢгҒ»гҒ©йҒёгҒ¶гҒ®гҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮгҒ гҒӢгӮүиҮӘеҲҶгҒҢеҘҪгҒҚгҒ«гҒӘгӮҢгҒқгҒҶгҒӘгҒҠжӨҖгҒЁгҒ®еҮәеҗҲгҒ„гҒҜж®ҶгҒ©гҖҒеҒ¶з„¶гҒ®еҮәеҗҲгҒ„гҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮӢгҖӮ

гҒӘгҒ«гӮҲгӮҠгӮӮгҖҒж—ҘгҖ…дҪҝгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜеҖӨй ғж„ҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒ„гҒӢгҒ«зҫҺгҒ—гҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮиғҢдјёгҒігӮ’гҒ—гҒҰжұӮгӮҒгӮӢгҒЁгҖҒгҒӘгҒ«гҒӢгҖҢгӮӮгҒЈгҒҹгҒ„гҒӘгҒҸгҒЈгҒҰгҖҚж—ҘгҖ…гҒ®еҷЁгҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ«гҒҜгҒ„гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮ

е…Ҳж—ҘгҖҒиӘӨгҒЈгҒҰгҒҠжӨҖгӮ’иҗҪгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒзёҒгҒ«гҒ»гӮ“гҒ®еғ…гҒӢгҒ®гҒІгҒігҒҢе…ҘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮзҹўжІўгҒ•гӮ“гҒҜгҖҒзӣҙгҒ—ж–№гҒ«дәҢгҒӨгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒдёҖгҒӨгҒҜиЈңдҝ®гҒ—гҒҹдёҠгҒ§е…ЁдҪ“гӮ’еЎ—гӮҠзӣҙгҒҷж–№жі•гҒЁгҖҒеӮ·гӮ“гҒ жүҖгӮ’йғЁеҲҶзҡ„гҒ«дҝ®зҗҶгҒҷгӮӢж–№жі•гҒ гҒқгҒҶгҒ гҖӮз§ҒгҒҜгҒӘгӮ“гҒ®иәҠиәҮгӮӮгҒӘгҒҸгҖҒйғЁеҲҶдҝ®зҗҶгӮ’гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒҹгҖӮзҹўжІўгҒ•гӮ“гҒ®еҷЁгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒҢдјјеҗҲгҒҶгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ гҖӮ

дҝ®зҗҶгҒ—гҒҹе ҙжүҖгҒҢе°‘гҒ—гҒ гҒ‘гҒөгҒҸгӮүгӮ“гҒ§гҖҒгҒ“гҒ“гӮ’иЈңдҝ®гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

еҶҚгҒігҖҒж—ҘгҖ…ж„ӣз”ЁгӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

зҹўжІўгҒ•гӮ“гҒ®жјҶ

гҖҢж—ҘеёёгҒ®з”ҹжҙ»гҒ§гҖҒж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹе·ҘиҠёе“ҒгӮ’дҪҝгҒҶгҒ®гҒҜжҘҪгҒ—гҒ„дәӢгҒ§гҒҷгҖӮ

з§ҒгҒҜеҸӨгҒҸгҒӘгӮӢгҒ»гҒ©гҒ«зҫҺгҒ—гҒ„гҖҒж №жқҘеЎ—гӮ’жүӢжң¬гҒ«гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒж„ӣз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁе‘ігӮҸгҒ„гҒ®ж·ұгҒҫгӮӢгҖҒгҒқгӮ“гҒӘжјҶеҷЁгӮ’гҒӨгҒҸгӮҠгҒҹгҒ„гҒЁгҖҒж—ҘгҖ…е·ҘеӨ«гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҖҚ

гҒ“гӮҢгҒҜзҹўжІўгҒ•гӮ“гҒ®дҪңе“ҒгҒ®з®ұгҒ«еҝ…гҒҡе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢиӘ¬жҳҺжӣёгҒ®еҶ’й ӯгҒ®ж–Үз« гҒӢгӮүгҒ®еј•з”ЁгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒ“гҒқзҹўжІўгҒ•гӮ“гҒ®жјҶгӮ’иЎЁзҸҫгҒҷгӮӢдёҖзҜҖгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ зҹўжІўгҒ•гӮ“гҒ®еҷЁгҒ«гҒҜгҖҒдёҚжҖқиӯ°гҒӘйӯ…еҠӣгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®йӯ…еҠӣгӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒ«иЎЁзҸҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮгҒ гҒӢгӮүиҰӢгҒҰж¬ІгҒ—гҒ„гҖҒжүӢгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖҒгҒқгҒ—гҒҰж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгӮүдҪҝгҒЈгҒҰгҒҝгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

жјҶгҒ®еҷЁ

зӢ¬ж–ӯгҒ®еҲҶйЎһгҒ гҒҢгҖҒжјҶгҒ®еҷЁгҒҜгҖҒйҷ¶зЈҒеҷЁгӮ„д»–гҒ®зү©гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гҖҢгғҸгғ¬гҖҚгҒЁгҖҢгӮұгҖҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҒёгҒіж–№гҒҢз•°гҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҶгҖӮ

иҰӢж „гӮ’ејөгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒҠе®ўж§ҳгӮ’иҝҺгҒҲгҒҰгҒ®йЈҹеҚ“гҒ«гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒӘгӮҠгҒ®иҸҜгӮ„гҒӢгҒ•гӮ„з·Ҡејөж„ҹгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгӮҲгҒ„гҖӮзҫҺгҒ—гҒ„и’”зөөгҒ®гҒҠжӨҖгӮ„гҖҒгҒЁгҒҰгӮӮз№Ҡзҙ°гҒӘзҫҺгҒ—гҒ•гӮ’жҢҒгҒЈгҒҹеҷЁгҒӘгҒ©гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢгҖӮж—ҘгҖ…гҒ®еҷЁгҒ«гҒҜгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘгҒ«еҪўгҒҢзҫҺгҒ—гҒҸгҒҰгӮӮгҖҒејөгӮҠгҒӨгӮҒгҒҹз·Ҡејөж„ҹгҒҜдјјеҗҲгӮҸгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

зҙҷжјүгҒҜзҰ…гҒ«йҖҡгҒҳгӮӢ

зҙҷгҒҜзҙҷгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеүҚгҒ«гӮӮиҝ°гҒ№гҒҹгҒҢжҠҖиЎ“гҒ®зҝ’еҫ—гҒҜдёҰеӨ§жҠөгҒ®еҠӘеҠӣгҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгӮҚгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒҜгҖҒд»•дёҠгҒҢгҒЈгҒҹзҙҷгӮ’иҰӢгӮҢгҒ°гҖҒи§ҰгӮҢгҒ°гҖҒиӘ°гҒ—гӮӮжҺЁеҜҹгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ

гҒҹгҒ дҪңжҘӯгҒҜзҙҷгӮ’жјүгҒҸдәӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҚҳзҙ”дҪңжҘӯгҒ гҖӮ

гҒӘгӮүгҒ°гҖҒе·Ҙе ҙгҒ®з”ҹз”Јгғ©гӮӨгғігҒЁеҗҢгҒҳгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶз–‘е•ҸгӮӮгҒӮгӮҚгҒҶгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«дҪ•гӮӮзҹҘгӮүгҒҡгҒ«з«ҜгҒӢгӮүиҰӢгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҳ гӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒҹгҒ жұәе®ҡзҡ„гҒ«з•°гҒӘгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒе·Ҙе ҙгҒ®з”ҹз”Јгғ©гӮӨгғігҒҜдәәй–“гҒ®гғҹгӮ№гӮ’жңҖе°ҸйҷҗгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еүҚжҸҗгҒ«иЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғңгғ«гғҲдёҖжң¬з· гӮҒгӮӢгҒ®гӮӮгҖҒгҒҚгҒӨгҒҸз· гӮҒгҒҰгҒЁгҒ„гҒҶжҢҮзӨәгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮз· гӮҒж–№гҒҜжӢ…еҪ“гҒ®дәәгҒ®дҪ“еҠӣгӮ„и…•еҠӣгҒ§з•°гҒӘгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүз”ҹз”Јгғ©гӮӨгғігҒ§гҒҜгҖҒгҒҠзӣёж’ІгҒ•гӮ“гҒҢз· гӮҒгҒҰгӮӮгҖҒйқһеҠӣгҒӘгҒҠе¬ўгҒ•гӮ“гҒҢз· гӮҒгҒҰгӮӮеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«з· гӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еҠӣпјҲз· гӮҒд»ҳгғҲгғ«гӮҜгҒЁгҒ„гҒҶпјүгҒҢгӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

зҙҷжјүгҒ«гҒҜгҖҒеӨ–гҒӢгӮүиҰӢгӮҢгҒ°еҗҢгҒҳдҪңжҘӯгҒ«иҰӢгҒҲгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®жҠҖйҮҸгҒҢе•ҸгӮҸгӮҢгӮӢгҖҒжҢҮе…ҲгҒӢгӮүе…Ёиә«гҒ®зҘһзөҢгҒҢзҙҷжјүгҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰйӣҶдёӯгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ жүӢгҒ§гҒ—гҒӢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖҒдәәй–“гҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„д»•дәӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӘгҒ«гҒӢгҒ®зҗҶз”ұгҒ§жүӢе…ғгҒҢзӢӮгҒҲгҒ°гҖҒжөҒгҒ®дёӯгҒ®зҙҷгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢдёҖжһҡгҒ«гҒӘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ дә•и°·гҒ•гӮ“гҒҜе…ЁдҪ“гҒҢзҙҷжјүгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҖҒгҒқгӮ“гҒӘгӮ„гӮ„гҒ“гҒ—гҒ„дәӢгҒҜиҖғгҒҲгӮӮгҒӣгҒҡгҖҒзӣ®гӮ’гҒӨгӮҖгҒЈгҒҰгӮӮзҙҷгҒҢжјүгҒ‘гӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ§гӮӮе…Ёиә«гҒ®гӮ»гғігӮөгғјгҒҢз„Ўж„ҸиӯҳгҒ®гҒҶгҒЎгҒ«ж©ҹиғҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӢгӮҸгӮҠгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒҹгҒ гҒІгҒҹгҒҷгӮүзҙҷгӮ’жјүгҒҸгҖӮз§ҒгҒ«гҒҜзҰ…гҒ®дҝ®иЎҢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮӮиҰӢгҒҲгӮӢгҖӮ

жңҖиҝ‘еҒ¶з„¶гҒ«гҒ“гӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

дҪ•еҚҒжһҡгҒӢгҒҢйҮҚгҒӯгӮүгӮҢгҒҹзҙҷгӮ’дёҖжһҡдёҖжһҡгӮҒгҒҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҸгҖӮгҒөгҒЁжүӢгҒҢжӯўгҒҫгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҖҢгҒҶгӮ“пјҹгҖҚгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҖҒгӮӮгҒҶдёҖеәҰгӮ„гҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠжүӢгҒҢжӯўгҒҫгӮӢгҖӮгҒӘгҒ«гҒӢгҒҢеҫ®еҰҷгҒ«йҒ•гҒҶгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҒӘгӮ“гҒ гҒӢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖҒгҒҜгҒҹгҒ—гҒҰзҙҷгҒ®еҺҡгҒ•гҒӘгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖҒгҒ”гҒҸеғ…гҒӢгҒӘгғҶгӮҜгӮ№гғҒгғЈгғјгҒ®е·®гҒӘгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮз№°гӮҠиҝ”гҒҷгҒҢгҖҒз§ҒгҒҜзҙҷгҒ®гғ—гғӯгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒҹгҒҫгҒҹгҒҫиҝ‘гҒҸгҒ«гҒ„гҒҹгҖҒзҙҷгҒ®гғ—гғӯгҒ«иҒһгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮеҪјгӮӮгҖҢгҒҹгҒ—гҒӢгҒ«йҒ•гҒҶгҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒз§ҒгҒ®еӢҳйҒ•гҒ„гҒ§гҒҜгҒӘгҒ•гҒқгҒҶгҒ гҖӮ

еҺҡгҒ•гҒ гҒЁгҒҷгӮҢгҒ°зҷҫеҲҶгҒ®дёҖгғҹгғӘеҚҳдҪҚгҒ®йҒ•гҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮе’ҢзҙҷгҒ®еҺҹж–ҷгҒҜжӨҚзү©з№Ҡз¶ӯгҒ гҒӢгӮүе·ҘжҘӯиЈҪе“ҒгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еқҮдёҖгҒӘеҺҹж–ҷгҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ«гҒҜгҒ„гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮгҒ©гӮ“гҒӘгҒ«дёҒеҜ§гҒӘд»•дәӢгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгғӯгғғгғҲгҒ§еғ…гҒӢгҒӘе·®гҒҜгӮ„гӮҖгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„гҖӮ

дҪ•ж•…гҒӢз§ҒгҒҜгҒ“гҒ®е°ҸгҒ•гҒӘзҷәиҰӢгҒҢгҒЁгҒҰгӮӮжҘҪгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зЁӢеәҰгҒ®е·®гҒҜгҒҹгҒЁгҒҲж©ҹжў°гҒ§дҪңгӮүгӮҢгҒҹгғўгғҺгҒ§гӮӮиӘӨе·®гҒ®гҒҶгҒЎгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒе…ЁгҒҰгҒҢеқҮдёҖгҖҒеқҮиіӘеҢ–гҒ•гӮҢгӮӢдё–гҒ®дёӯгҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒжүӢд»•дәӢгҒ®зҘһй«„гҒ«и§ҰгӮҢгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒҷгӮӢдҪ“йЁ“гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

家ж—ҸгҒ®гҒЎгҒӢгӮү

зҙҷжјүгҒҜ家ж—ҸгҒ®еҠӣгҒ§жҲҗгӮҠз«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®е·ҘзЁӢгӮ’еҗ«гӮҒгҒҰдёҖдәәгҒ®еҠӣгҒ§гҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„д»•дәӢгҒ гҖӮ

дә•и°·е®¶гҒ§гӮӮзҡҶгҒ§д»•дәӢгӮ’гҒҷгӮӢгҖӮдә•и°·гҒ•гӮ“гҒ®зҲ¶иҰӘгҒ§гҒӮгӮӢе…Ҳд»ЈгҒ®еІ©еӨ«гҒ•гӮ“гҒҜгҖҒжҒҜеӯҗгҒ®дёғд»Јзӣ®гҒ®иҘІеҗҚгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰзҸҫе ҙгҒӢгӮүеј•йҖҖгҒ—гҒҹгҖӮдёғд»Јзӣ®гҒ«еј•гҒҚз¶ҷгҒ„гҒ д»ҘдёҠгҖҒеӨҡе°‘жңӘзҶҹгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢиҰӢгҒҲгҒҹгҒЁгҒҰгҖҒз„Ўз”ЁгҒӘеҸЈеҮәгҒ—гҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁжұәгӮҒгҒҹгҖӮгҒӯгҒЈгҒӢгӮүгҒ®зӯӢйҮ‘е…ҘгӮҠгҒ®иҒ·дәәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

зҙҷжјүгҒҜжёЎгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҝғгҒ§жҒҜеӯҗгӮ’ж”ҜгҒҲгҖҒз„ЎиЁҖгҒ®гҒҶгҒЎгҒ«еҸұе’ӨжҝҖеҠұгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒеұұгҒ»гҒ©гҒӮгӮӢйӣ‘з”ЁгӮ’зҹҘгӮүгҒ¬йЎ”гӮ’гҒ—гҒҰжүӢдјқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

дёҖж–№гҒҠгҒ°гҒӮгҒЎгӮғгӮ“гҒҜзҸҫеҪ№гҒ гҖҒжҘ®гҒ®зҡ®гӮҖгҒҚгҒ®жүӢгҒӨгҒҚгӮӮгҒҫгҒ“гҒЁгҒ«иҰӢдәӢгҒ§гҖҒдә•и°·гҒ•гӮ“гҒ®еҘҘгҒ•гӮ“гӮӮгҒҢгӮ“гҒ°гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒд»ҠгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒҠгҒ°гҒӮгҒЎгӮғгӮ“гҒ«йғЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒқгҒҶгҒ гҖӮ

дә•и°·гҒ•гӮ“гҒ«гҖҢдёүеәҰгҒ®гҒ”гҒҜгӮ“гӮ’пј“пј–пј•ж—ҘдёҖз·’гҒ«йЈҹгҒ№гҒҰгҖҒе–§еҳ©гҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгҖҚгҒЁиҒһгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹдәӢгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҢгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒ—гҒҫгҒҷгӮҲгҖҚиҰҒгҒҜе–§еҳ©гҒ®йңҮеәҰгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҸЈгӮ’гҒҚгҒӢгҒӘгҒ„жҷӮй–“гҒҢзҹӯгҒ„гҒӢж•°ж—ҘгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮүгҒ—гҒ„гҖӮ

гҖҢд»•дәӢгҒҜжӯўгҒҫгӮӢгӮҲгҒӯгҖҚгҒҢж¬ЎгҒ®е•ҸгҒ„гҖҒзӯ”гҒҲгҒҜгҖҢжӯўгҒҫгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖҚд»•дәӢгҒҜй»ҷгҒЈгҒҰиҮӘеҲҶгҒ®еҲҶжӢ…гӮ’й»ҷгҖ…гҒЁз¶ҡгҒ‘гӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ

е–§еҳ©гӮ’гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҖҒгҒӘгҒ«гӮ’гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҖҒ家ж—ҸгҒ®зөҶгҒҜгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁзөҗгҒ°гӮҢгҖҒдёҖеұӨе …еӣәгҒ«гҒӘгӮӢдәӢгҒҜгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮз·©гӮҖдәӢгҒҜз„ЎгҒ„гҖӮ гҒҠдә’гҒ„гҒ®еҪ№еүІеҲҶжӢ…гҖҒй ҳеҹҹгӮ’гҒҫгӮӮгӮҠгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒҠдә’гҒ„гҒ«е°Ҡ敬гҒ—еҗҲгҒҲгӮӢ家ж—ҸгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®е®¶ж—ҸгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒҜгҒҚгҒЈгҒЁгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

дә•и°·дјёж¬ЎгҒ•гӮ“гҒҜжұҹжҲёжҷӮд»ЈгҒӢгӮүз¶ҡгҒҸзҙҷжјүгҒ®дёғд»Јзӣ®

зҙҷгҒ®и©ұгҒҢй•·гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒдә•и°·дјёж¬ЎгҒ•гӮ“гҒ®и©ұгҒ«гӮӮгҒ©гҒқгҒҶгҖӮ

дә•и°·гҒ•гӮ“гҒҜдёҚжҖқиӯ°гҒӘдәәгҒ гҖӮеӣӣе…ӯжҷӮдёӯд»•дәӢгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮд»•дәӢгҒЁгҒҜзҙҷгҒ®гҒ“гҒЁгҒ гҖӮгҒ гҒӢгӮүжҲ‘гҖ…гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮўгӮӨгғҮгӮЈгӮўгҒҢгҒ©гҒҶгҒ гҒЁгҒӢгҖҒе•Ҷе“Ғй–ӢзҷәгҒЁгҒӢгғ’гғғгғҲе•Ҷе“ҒгҒЁгҒӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶиҰ–зӮ№гҒЁгҒҜе°‘гҒ—гҒ°гҒӢгӮҠз•°гҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҲгӮӢгҖӮ

зҙҷжјүгҒ®жҠҖиЎ“гҒҜдҝ®иЎҢгҒҢгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜеҪ“然гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒжҘөгӮҒгҒҰеҚҳзҙ”гҒ гҖӮгҒқгҒ®еҺҹзӮ№гҒҜгҒҠгҒқгӮүгҒҸеҚғе№ҙеүҚгҒЁгҒқгҒҶеӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҜжҖқгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮ

жҷӮд»ЈгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒдәәгҖ…гҒ®зҙ°гҒӢгҒӘе·ҘеӨ«гҒҢз©ҚгҒҝйҮҚгҒӯгӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜй–“йҒ•гҒ„гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸзҙҷжјүгҒ®жӯҙеҸІгҒ®дёӯгҒ§гҒ®жңҖеӨ§гҒ®еӨүеҢ–гҒҜжјүгҒ„гҒҹзҙҷгҒ®д№ҫзҮҘж–№жі•гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ

жјүгҒҚдёҠгҒ’гҒҹзҙҷгӮ’жқҝгҒ«иІјгҒЈгҒҰеӨ©ж—ҘгҒ§д№ҫзҮҘгҒ•гҒӣгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢеҸӨжқҘгҒӢгӮүгҒ®ж–№жі•гҒ гҖӮгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒӢгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҲгҒ°гҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҖҒеҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮӢгҖҒжҝЎгӮҢгҒҹзҙҷгӮ’жқҝгҒ«иІјгҒЈгҒҰеӨ©ж—ҘгҒ§д№ҫгҒӢгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶгҖҢгҒ“гҒЁгҖҚгҒҢгҖҒзҙҷжјүгҒ®з”ҹжҙ»гҒ®еӨҡгҒҸгӮ’зү©иӘһгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«ж°—гҒҘгҒҸгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҒҫгҒҡгҖҒеӨ©еҖҷгҒ«е·ҰеҸігҒ•гӮҢгӮӢд»•дәӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

д»ҠгҒ§гӮӮйғЁеҲҶзҡ„гҒӘгҒҢгӮүеӨ©ж—Ҙе№ІгҒ—гӮ’жүӢгҒҢгҒ‘гӮӢдә•и°·гҒ•гӮ“гҒЁйӣ»и©ұгҒ§и©ұгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҢгҒ„гӮ„гҖҒеӨ©ж°—гҒҢе°‘гҒ—гҒ°гҒӢгӮҠеҝғй…ҚгҒ§гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҢзҷ»е ҙгҒҷгӮӢгҖӮ

д»ҠгҒ§гҒҜж®ҶгҒ©гҒ®зҙҷжјүе ҙгҒ«гҒҜгҖҒйӣ»ж°—гҒӘгҒ©гҒ®зҶұжәҗгӮ’гҒқгҒӘгҒҲгҒҹйҮ‘еұһжқҝгҒ®д№ҫзҮҘж©ҹгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеӨ©еҖҷгҒ«е·ҰеҸігҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒҹгҒ гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜзҙҷгҒ®зҙ дәәгҒ®з§ҒгҒ®жҺЁжё¬гҒ«гҒ—гҒӢгҒҷгҒҺгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖҒеӨ©ж—Ҙе№ІгҒ—гҒҜеӨӘйҷҪе…үгҒ®жҷ’гҒ—еҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҲгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ©гҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҒ“гҒҶгҒ—гҒҹд№ҫзҮҘж©ҹгҒҢжҷ®еҸҠгҒҷгӮӢеүҚгҒҜгҖҒеәӯдёӯгҒ«дҪ•еҚҒжһҡгҒЁгҒ„гҒҶжқҝгӮ’дёҰгҒ№гҒҰеӨ©ж—ҘгҒ«е№ІгҒҷгҒ®гҒҜеӨ§еӨүгҒӘеҠӣд»•дәӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ«йҒ•гҒ„гҒӘгҒ„гҖӮеҸҲеҪ“然гҒ®гҒ“гҒЁгҒӘгҒҢгӮүеҠ№зҺҮгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒЁжқҝгҒ®дёЎйқўгҒ«жјүгҒ„гҒҹзҙҷгӮ’иІјгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүдёҖйқўгҒҢд№ҫгҒ„гҒҹгӮүжқҝгӮ’гҒІгҒЈгҒҸгӮҠиҝ”гҒҷжүӢй–“гҒҢгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒҫгҒ—гҒҰгҖҒзӘҒ然гҒ®йӣЁгҒҢгҒҚгҒҹгӮүгҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҖӮ家ж—Ҹз·ҸеҮәгҒ§жқҝгӮ’еҸ–гӮҠиҫјгӮ“гҒ гҒ«гҒЎгҒҢгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮ

й ҶеәҸгҒҢйҖҶгҒ гҒҢгҖҒзҙҷгӮ’жјүгҒҸеүҚгҒ®еҺҹж–ҷгҒ®д»•иҫјгҒҝгӮӮеӨ§еӨүгҒӘжүӢй–“гҒ®гҒӢгҒӢгӮӢд»•дәӢгҒ гҖӮзҸҫд»ЈгҒ®йғҪдјҡгҒ«жҡ®гӮүгҒҷз§ҒгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒҡгҒјгӮүгҒӘдәәй–“гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒгӮҲгҒҸгҒҫгҒӮгҖҒгҒ“гӮҢгҒ»гҒ©гҒ®жүӢй–“гӮ’гҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ гҒҢгҖҒдә•и°·е®¶гҒ®дәәгҖ…гҒҜгҖҒијқгҒҸ笑顔гҒ§и©ұгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒжүӢе…ҲгҒҜй»ҷгҖ…гҒЁеӢ•гҒҚз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

еҚғе№ҙгӮ’и¶…гҒҲгӮӢе’ҢзҙҷгҒ®жӯҙеҸІ

дә•и°·дјёж¬ЎгҒ•гӮ“гҒҜзҙҷжјүпјҲгҒӢгҒҝгҒҷгҒҚпјүиҒ·дәәгҒ гҖӮд»ҠгҒ®жҷӮд»ЈгҒ§гҒҜзҙҷжјүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮзҹҘгӮүгҒӘгҒ„дәәгӮӮгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

ж—Ҙеёёз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢдҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзҙҷгҒҜгҖҒеӨ§еҲҘгҒ—гҒҰжҙӢзҙҷгҒЁе’ҢзҙҷгҒЁгҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮж—Ҙй ғдҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзҙҷгҖҒгӮігғ”гғјз”ЁзҙҷгҖҒж–°иҒһзҙҷгҒӘгҒ©ж®ҶгҒ©гҒҢжҙӢзҙҷгҒ§гҖҒзІүз •гҒ•гӮҢгҒҹжңЁжқҗгҒ®гғҒгғғгғ—гӮ’еҺҹж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеӨҡе°‘жҘөз«ҜгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒж—ҘгҖ…гҒ®з”ҹжҙ»гҒ®дёӯгҒ§е’ҢзҙҷгҒҢзҷ»е ҙгҒҷгӮӢгӮ·гғјгғігҒҜж®ҶгҒ©з„ЎгҒ„гҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮйҒҺиЁҖгҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгӮҚгҒҶгҖӮгҒӣгҒ„гҒңгҒ„дёҠзӯүгҒӘзҘқе„ҖиўӢгҒҗгӮүгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

е’ҢзҙҷгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒеӨ©е№іжҷӮд»ЈгҒӢгӮүж—Ҙжң¬гҒ§дҪңгӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹзҙҷгҒ§гҖҒжҘ®гӮ„дёүжӨҸгҒӘгҒ©гҒ®жӨҚзү©гҒ®з№Ҡз¶ӯгҒҢеҺҹж–ҷгҒ гҖӮжҠҖжі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜдёӯеӣҪгҒӢгӮүгҒ®жёЎжқҘгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒӘгӮ“гҒ§гӮӮе·ҘеӨ«гҒҷгӮӢж—Ҙжң¬дәәгҒҜеҪ“жҷӮгҒӢгӮүж—Ҙжң¬зӢ¬зү№гҒ®жӨҚзү©з№Ҡз¶ӯгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҖҒе·ҘеӨ«гӮ’йҮҚгҒӯгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҚғе№ҙеҫҢгҒ®зҸҫеңЁиҰӢгҒҰгӮӮзҫҺгҒ—гҒ„зҙҷгӮ’жјүгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

е’ҢзҙҷгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҖҒжҲ‘гҖ…ж—Ҙжң¬дәәгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ„гҒӢгҒ«иә«иҝ‘гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒ家гҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎдҪҸе®…гҒҢиұЎеҫҙзҡ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®е»әзҜүгҒҜжңЁгҒЁзҙҷгҒ§гҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҫгҒ§иЁҖгӮҸгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮдҪҸе®…гҒ®ж§ӢйҖ гҒҜгҖҒгҒ”жүҝзҹҘгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠжңЁжқҗгҖҒгҒқгҒ®жңЁжқҗгҒ®з©әй–“гӮ’д»•еҲҮгӮӢй–“д»•еҲҮгӮҠгҒҢгҖҒиҘ–гӮ„йҡңеӯҗгҒ гҖӮгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮзҙ жқҗгҒҜзҙҷгҒ гҖӮи©ігҒ—гҒҸгҒҜеҲҘгҒ«жӣёгҒҸж©ҹдјҡгӮӮгҒӮгӮҚгҒҶгҒӢгӮүгҖҒгҒ“гҒ®иҫәгҒ«гҒҷгӮӢгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬дәәгҒ®з”ҹжҙ»гҒЁе’ҢзҙҷгҒҜгҖҒз”ҹжҙ»з©әй–“гҒӢгӮүжүӢзҙҷгҖҒгҒЎгӮҠзҙҷгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҖҒеҲҮгҒЈгҒҰгӮӮеҲҮгӮҠйӣўгҒӣгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

жҙӢзҙҷгҒ®жӯҙеҸІгҒҜе’ҢзҙҷгҒ«жҜ”гҒ№гӮӢгҒЁгҒ гҒ„гҒ¶жҷӮе·®гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§жҙӢзҙҷгҒҢжң¬ж јзҡ„гҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜжҳҺжІ»гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүгҒ®гҒ“гҒЁгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

дёҖиҲ¬зҡ„гҒ«жҙӢзҙҷгҒ®дҝқеӯҳжҖ§гҒҜе’ҢзҙҷгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰдҪҺгҒҸгҖҒзө„жҲҗгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒҢж•°еҚҒе№ҙгҒЁгӮӮзҷҫе№ҙгҒЁгӮӮгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

ж—Ҙжң¬гҒ®е’ҢзҙҷгҒҜжӯЈеҖүйҷўгҒЁгҒ„гҒҶдё–з•ҢгҒ§гӮӮеёҢгҒӘдҝқеӯҳиЈ…зҪ®гӮ„еӨ§еҜәйҷўгҒ®гҒҠгҒӢгҒ’гҒ§зҸҫд»ЈгҒҫгҒ§дјқгҒҲгӮүгӮҢгҖҒгҒқгҒ®жҒҗгӮӢгҒ№гҒҚдҝқеӯҳжҖ§гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢзҸҫзү©гӮ’дјҙгҒЈгҒҰе®ҹиЁјгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҸҲгҖҒе’ҢзҙҷгҒ®жҠҖжі•гҒҜдё–з•ҢгҒ§жңҖгӮӮи–„гҒҸзҫҺгҒ—гҒ„зҙҷгӮ’гҒӨгҒҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгӮӮиЁҖгӮҸгӮҢгҖҒзү№гҒ«зҫҺиЎ“е“ҒгҒ®дҝ®еҫ©гҒ§гҒҜдё–з•Ңзҡ„гҒ«иІўзҢ®гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеәғгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

еӯ—гҒҢдёҠжүӢгҒ«гҒӘгӮӢзҙҷ

гҒ«гӮҸгҒӢгҒ«гҒҜдҝЎгҒҳгҒҢгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®зҙҷгҒ§жӣёгҒҸгҒЁеӯ—гҒҢдёҠжүӢгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ ејҳжі•зӯҶгӮ’йҒёгҒ°гҒҡгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜиӘ°гҒ§гӮӮгҒ”еӯҳгҒҳгҒ гҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒҜзӯҶгӮӮйҒёгҒігҖҒеўЁгӮӮйҒёгҒігҖҒзҙҷгӮӮйҒёгҒ¶гҒЁиүҜгҒ„гҖӮ зү№гҒ«зҙҷгҒҜеўЁгҒ®зҷәиүІгҒЁзӯҶгҒ®ж»‘гӮҠгҒЁзӣҙжҺҘгҒ«й–ўдҝӮгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒзҙҷгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҒҗгӮҚгҒ—гҒ„гӮҲгҒҶгҒ«еӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҖҒгҒ“гҒ®гӮігғЎгғігғҲгҒҜгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§гӮӮиЁҳйҢІгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ж–ҮжӣёгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢжӣёйҒ“гҒ®дё–з•ҢгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮжӣёгҒ®дё–з•ҢгҒҜзӯҶи§ҰгҒЁгӮӮиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«зҙҷгӮ’еҗ«гӮҒгҒҰгҒ®дҪңе“ҒгҒҘгҒҸгӮҠгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒзҙҷгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢи©•дҫЎеҹәжә–гҒҢе…ЁгҒҸз•°гҒӘгӮӢгҖӮ

дҫӢгӮ’гҒӮгҒ’гӮҢгҒ°гҖҒжҳҜйқһеҶҷзөҢгҒ«дҪҝгҒЈгҒҰгҒҝгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҖӮпјҲеҶҷзөҢз”ЁзҙҷгӮӮиІ©еЈІгӮ’дәҲе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢпјүеӨ©е№ігҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гӮҝгӮӨгғ гӮ№гғӘгғғгғ—гҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒӘгҖҒзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„дҪңе“ҒгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгӮӢгҖҒжңҖй«ҳгҒ®зҙҷгҒ гҖӮ

йӯ”жі•гҒ®дҫҝз®Ӣ

гҒ§гҒҜгҒӘгӮ“гҒӘгҒ®гҒӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒҠе®ўж§ҳгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®дҫҝз®ӢгӮ’з§°гҒ—гҒҰгҖҢйӯ”жі•гҒ®дҫҝгҒӣгӮ“гҖҚгҒЁеҗҚд»ҳгҒ‘гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖӮзҗҶз”ұгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®дҫҝз®ӢгӮ’дҪҝгҒ„е§ӢгӮҒгҒҰгҒӢгӮүгҖҒж§ҳгҖ…гҒӘгҒҠд»•дәӢгҒҢгҒҶгҒҫгҒҸеұ•й–ӢгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

еҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜжұәгҒ—гҒҰдҫҝз®ӢгҒ®гҒӣгҒ„гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒҠдҪҝгҒ„гҒ«гҒӘгӮӢж–№гҒ®жҖқгҒ„гҒ®е•ҸйЎҢгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒҚгҒЈгҒЁгҒ”иҮӘиә«гҒ®дёӯгҒ§иҮӘз”ЁгҒ®дҫҝз®ӢгҒ®зҫҺгҒ—гҒ•гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҖқгҒ„гҒҢдҪ•гҒӢгҒ®еҠӣгӮ’ж·»гҒҲгҒҰгҒҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒҹгҒӢгҒҢзҙҷ

гҒҹгҒӢгҒҢзҙҷгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҲгҒ°гҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ гҖӮдёҖйҖҡгҒ®жүӢзҙҷгҒҢеҚғе№ҙдҝқеӯҳгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгҒҰзҙҷгӮ’йҒёгҒ¶дәәгҒӘгҒ©гҒ„гӮӢгҒҜгҒҡгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮйўЁеҗҲгҒ„гҒІгҒЁгҒӨгҒЁгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒжҙӢзҙҷгӮӮе’ҢзҙҷгҖҒйҒёжҠһгҒ«гҒ“гҒҫгӮӢгҒ»гҒ©гҒ®зЁ®йЎһгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ гҒқгҒ®дёӯгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®зҙҷгӮ’дҪ•ж•…йҒёгҒ¶гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«зҗҶз”ұгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

з§ҒгҒҢдҪ•ж•…гҒ“гҒ®гӮ·гғӘгғјгӮәгӮ’дҪңгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгҒЁиҒһгҒӢгӮҢгӮҢгҒ°гҖҢеҘҪгҒҚгҒ гҒӢгӮүгҖҚгҒЁгҒ—гҒӢзӯ”гҒҲгӮҲгҒҶгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮиғҪжӣёгҒҚгӮ’иҝ°гҒ№гӮҢгҒ°гҖҒдё–з•ҢжңҖй«ҳгҒ®зҙҷгҒЁгҒӢгҖҒе’ҢзҙҷгҒ®зү©иӘһгҒЁгҒӢгҖҒзҙҷгҒ®е“ҒдҪҚгҒЁж јиӘҝгҒЁгҒӢгҖҒгҒ„гҒҸгӮүгҒ§гӮӮи©ұгҒҜгҒ§гҒҚгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜзү©зҗҶзҡ„гҒӘзү№жҖ§гҒЁдҫЎж јгӮ’жӯЈеҪ“еҢ–гҒҷгӮӢйҒёе®ҡеҹәжә–гҒЁгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

ж–җзҙҷгҒ®еҶҚзҸҫ

д»ҠеӣһгҒ®е•Ҷе“ҒдҪңгӮҠгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒжӯЈеҖүйҷўж–ҮжӣёгҒ®дёӯгҒ«еӨҡгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгӮӢж–җзҙҷгҒ®еҶҚзҸҫгҒ«жҢ‘жҲҰгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҚғе№ҙеүҚгҒ®е’ҢзҙҷгҒ®еҶҚзҸҫгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ“гҒ§еӨ§еҲҮгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеҚғе№ҙеүҚгҒ®е’ҢзҙҷгӮ’еҶҚзҸҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзӣ®зҡ„гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҢж–җзҙҷгҖҚгӮ’еҶҚзҸҫгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгӮүгҖҒгҒқгҒ®ијқгҒҸгӮҲгҒҶгҒӘе…үжІўгҒЁгҖҒеј·йқұгҒ§гҒ„гҒҰе„ӘгҒ—гҒ„зҫҺгҒ—гҒ•гҒ«гҒҹгҒ ж„ҹеӢ•гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гҒӮгҒҫгӮҠгҒ«гӮӮзҫҺгҒ—гҒ„зҙҷгӮ’дё–гҒ«еҮәгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҖӮ

гҒҹгҒЁгҒҲеҚғе№ҙеүҚгҒ®е’ҢзҙҷгӮ’еҶҚзҸҫгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒҢеҚҳгҒӘгӮӢеҫ©еҲ»гҒ«йҒҺгҒҺгҒӘгҒ„зҙҷиіӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӘгӮүгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгӮ’е•Ҷе“ҒгҒ«гҒ—гҒҰиІ©еЈІгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©иҖғгҒҲгӮӢдәӢгӮӮгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮҚгҒҶгҖӮ

ж–ӯгҒЈгҒҰгҒҠгҒӢгҒӯгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒз§ҒгҒҜе’ҢзҙҷгӮ’зӨјиіӣгҒ—гҖҒжҙӢзҙҷгӮ’гҒ‘гҒӘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ зҸҫд»ЈгҒ®дё–гҒ®дёӯгҒ§гҖҒжҲ‘гҖ…гҒ®иә«гҒ®еӣһгӮҠгҒ®з”ЁгҒ«еҝңгҒҲгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒҜжҙӢзҙҷгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒе’ҢзҙҷгҒ®дё–з•ҢгҒӘгҒ©жҺўгҒ•гҒӯгҒ°гҒӘгҒ„дәӢгҒҜеҚҒеҲҶгҒ«жүҝзҹҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

д»ҠеӣһгҒ®ж–җзҙҷгҒ®еҶҚзҸҫгҒ®иғҢжҷҜгҒЁиЁҖгҒҲгҒ°гҖҒж—Ҙжң¬гҒ«гҒҜжӯЈеҖүйҷўгҒЁгҒ„гҒҶдё–з•ҢгҒ§гӮӮйЎһгҒ„еёҢгҒӘгӮӢдҝқеӯҳиЈ…зҪ®гҒ®гҒҠйҷ°гҒ§еҚғе№ҙеүҚгҒ®зҙҷгҒҢж•°еӨҡгҒҸдҝқеӯҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гҒ—гҒӢгӮӮжҲ‘гҖ…гҒҜгҖҒгҒқгҒ®зҸҫзү©гӮ’жҷӮжҠҳгҒ®еұ•иҰ§дјҡгҒ§зӣ®гҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮеҚғж•°зҷҫе№ҙеүҚгҒ«дҪңгӮүгӮҢгҒҹзҙҷгҒЁгҒҜжҖқгҒҲгҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒЁзҫҺгҒ—гҒ•гҒ«гҒҠж°—гҒҘгҒҚгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮе’ҢзҙҷгҒҜеҚғе№ҙгӮ’и¶…гҒҲгҒҰгҒ®дҝқеӯҳжҖ§гҒҢе®ҹиЁјгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдё–з•ҢгҒ§е”ҜдёҖгҒ®зҙҷгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

ж—Ҙжң¬гҒ®ж–ҮеҢ–гҖҒе·ҘиҠёгҒҜгҖҒгҒқгҒ®гғ«гғјгғ„гӮ’гҒҹгҒ©гҒЈгҒҰгҒ„гҒҸгҒЁгҖҒж®ҶгҒ©гҒҢжёЎжқҘгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒҹгҒ©гӮҠгҒӨгҒҸгҖӮзҙҷгӮӮжұәгҒ—гҒҰдҫӢеӨ–гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸеҹәжң¬жҠҖиЎ“гҒҜжёЎжқҘгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜй–“йҒ•гҒ„гҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҒҹгҒ зҙҷгҒ®е ҙеҗҲгҒҜйқұзҡ®з№Ҡз¶ӯгҒҢеҺҹж–ҷгҒ§гҒӮгӮӢгҒ гҒ‘гҒ«гҖҒйўЁеңҹиҮӘз”ҹгҒ®гӮӮгҒ®гҒёгҒ®и»ўжҸӣгҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮд»Ҡеӣһеҫ©еҲ»гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–җзҙҷгҒ®дё»еҺҹж–ҷгҒҜйӣҒзҡ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйӣҒзҡ®гҒҜдёӯеӣҪгҖҒйҹ“еӣҪгҒ§гҒҜдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖҒгҒ„гӮҸгҒ°ж—Ҙжң¬гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®еҺҹж–ҷгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

й–ӢгҒҚзӣҙгӮҠгҒ®е•Ҷе“Ғй–Ӣзҷә

i+iгҒ®е•Ҷе“ҒзҫӨгҒҜйҖҡеёёгҒЁгҒҜе…ЁгҒҸз•°гҒӘгӮӢе•Ҷе“Ғй–ӢзҷәгҒ®зҷәжғігҒ§иҖғгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ дёҖиҲ¬зҡ„гҒ«е•Ҷе“Ғй–ӢзҷәгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒеҮәзҷәзӮ№гҒЁгҒӘгӮӢдјҒз”»гҖҒгӮўгӮӨгғҮгӮЈгӮўгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮҠгҖҒеёӮе ҙгҒ®иЁӯе®ҡгҖҒй–ӢзҷәгӮігӮ№гғҲгҒӘгҒ©гҒ®жӨңиЁҺгӮ’зөҢгҒҰгҖҒжөҒйҖҡгӮігӮ№гғҲгҒӘгҒ©гӮ’з№”гӮҠиҫјгӮ“гҒ§дҫЎж јиЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ гҒқгҒ®й•·гҒ„гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ«гҒҜж§ҳгҖ…гҒӘйҡңеЈҒгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒжҠҖиЎ“зҡ„гҒӘе•ҸйЎҢгҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡгҖҒй–ӢзҷәгҒЁгӮігӮ№гғҲгҒ®е•ҸйЎҢгҒҜеёёгҒ«жҲҰгҒ®е ҙгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

дјҒжҘӯгҒҜеҪ“然гҒ®дәӢгҒӘгҒҢгӮүеҲ©жҪӨгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰжҙ»еӢ•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ гҒӢгӮүгҖҒзөҗжһңгҒҜеҲҘгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒиЁӯиЁҲж®өйҡҺгҒ§гҒҜгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒЁгҒ—гҒҰж…ҺйҮҚгҒ®дёҠгҒ«гӮӮж…ҺйҮҚгҒ«гғӘгӮ№гӮҜгҒ®жӨңиЁҺгҒҢеҠ гҒҲгӮүгӮҢеӢқз®—гҒ®гҒӮгӮӢе•Ҷе“ҒгҒ®гҒҝгҒҢгҖҒж—ҘгҒ®зӣ®гӮ’иҰӢгӮӢдәӢгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

д»ҠеӣһгҒҜгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹйҖҡеёёгҒ®ж–№жі•и«–гӮ’дёҖеҲҮз„ЎиҰ–гҒ—гҒҰгҖҒжңҖй«ҳгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒ гҒ‘гӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдёҖйғЁгҒ®е•Ҷе“ҒгҒҜй©ҡгҒҸгҒ»гҒ©й«ҳдҫЎгҒӘгӮӮгҒ®гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжүҖи©®и¶Је‘ігҒ®й ҳеҹҹгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ究жҘөгҒ®гҒ“гҒ гӮҸгӮҠгҒ®й ҳеҹҹгҒ гҖӮ гҒҹгҒЁгҒҲе°‘ж•°гҒ®дәәгҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒжңҖй«ҳзҙҡгҒ®е’ҢзҙҷгҒ®йӯ…еҠӣгӮ’еӯҳеҲҶгҒ«е‘ігӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸдәӢгҒҢгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮҲгҒ—гҒЁгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҖҢi+iгҖҚгғ–гғ©гғігғүгҒ®з”ұжқҘ

гҒҫгҒҡгҖҒж–°еҸӮиҖ…гҒ®гҒ“гҒ®гғ–гғ©гғігғүгҒ®еҗҚеүҚгҒ®з”ұжқҘгӮ’иӘ¬жҳҺгҒ—гҒҰгҒҠгҒ„гҒҹж–№гҒҢиүҜгҒ•гҒқгҒҶгҒ гҖӮ i+iгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒдәҢдәәгҒ®й ӯж–Үеӯ—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдёҖдәәгҒҜеҘҘеҮәйӣІгҒ®ж–җдјҠе·қгҒ®йҮҢгҒ§жұҹжҲёжҷӮд»ЈгҒӢгӮүз¶ҡгҒҸзҙҷжјүдёғд»Јзӣ®гҒ®дә•и°·дјёж¬ЎгҒ•гӮ“гҒ гҖӮгӮӮгҒҶдёҖдәәгҒҜз§ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдәҢдәәгҒ§гҖҒдё–з•ҢгҒ§гӮӮжңҖй«ҳзҙҡгҒ®гӮ№гғҶгғјгӮ·гғ§гғҠгғӘгғјгӮ·гғӘгғјгӮәгӮ’е•Ҷе“ҒеҢ–гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гғ–гғ©гғігғүеҗҚгҒЁгҒ—гҒҰеҗҚд»ҳгҒ‘гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮ

е’ҢзҙҷгҒ®зҫҺгҒ—гҒ•гҒ®иҷңгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰд№…гҒ—гҒ„гҖӮ

第дёҖзҙҡгҒ®е’ҢзҙҷгҒ®зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ•гҖҒзҫҺгҒ—гҒ•гӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫе•Ҷе“ҒгҒ«гҒ§гҒҚгҒҹгӮүгҒЁжҖқгҒ„гҖҒгҒ гҒ„гҒ¶еүҚгҒӢгӮүе•Ҷе“ҒеҢ–дјҒз”»гӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

дҫҝгҒӣгӮ“е°Ғзӯ’гҒӘгҒ©гҒ®е•Ҷе“ҒгҒҜеҪ“然гҒ®гҒ“гҒЁгҒЁгҒ—гҒҰиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒдҪ•ж•…гҒӢжүӢгҒҢйҖІгҒҫгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮзҗҶз”ұгҒҜгҒЁиЁҖгҒҲгҒ°иҮіжҘөеҚҳзҙ”гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒе’ҢзҙҷгҒ®дҫҝгҒӣгӮ“гӮ„е°Ғзӯ’гҒҜгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“еёӮе ҙгҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒж–°гҒҹгҒӘе•Ҷе“ҒгӮ’йҖҒгӮҠеҮәгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒ競дәүгҒ®гҒҫгҒЈгҒҹгҒ дёӯгҒёиҮӘгӮүи¶ігӮ’иёҸгҒҝе…ҘгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ гҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒЁгҖҒзү№гҒ«е®үдҫЎгҒӘгӮӮгҒ®гҒҜгҖҒе’ҢзҙҷгҒЁгҒҜеҗҚгҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҖҒгҒҜгҒҹгҒ—гҒҰгҒ“гӮҢгӮ’е’ҢзҙҷгҒЁе‘јгҒ¶гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒзҙҷгҒ®иіӘгҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж¶ҲиІ»иҖ…гҒҜгҒ©гҒ“гҒҫгҒ§зҙҷгҒ®иіӘгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

зҸҫе®ҹгҒ«е•Ҷе“ҒеҢ–гҒҷгӮӢгҒ«еҪ“гҒҹгҒЈгҒҰдҪ•гҒҢе•ҸйЎҢгҒӢгҒЁиЁҖгҒҲгҒ°гҖҒж–җдјҠе·қе’ҢзҙҷгҒ®дә•и°·гҒ•гӮ“гҒ«й јгӮ“гҒ§дёҠзӯүгҒ®жүӢжјүе’ҢзҙҷгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰдҫҝз®ӢгӮ’дҪңгӮӢгҒЁгҖҒгҒЁгӮ“гҒ§гӮӮгҒӘгҒ„еҖӨж®өгҒ®дҫҝгҒӣгӮ“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮе•ҶеЈІгҒЁгҒ—гҒҰиҖғгҒҲгӮӢгҒЁгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮжҲҗгӮҠз«ӢгҒӨи©ұгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒӮгӮӢж—ҘйҠҖеә§гҒ§гҖҒгҒЁгҒҰгӮӮй«ҳдҫЎгҒӘдҫҝз®ӢгӮ’еЈІгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гӮ’зӣ®гҒ«гҒ—гҒҹгҖӮзұіеӣҪгҒ®гғ–гғ©гғігғүгҒ§жңҖй«ҳзҙҡгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ гҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“жҙӢзҙҷгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ е’ҢзҙҷгҒЁжҙӢзҙҷгӮ’д»ҠгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«жҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠж„Ҹе‘ігӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖҒе’ҢзҙҷгҒ®зө„жҲҗгҖҒжӯҙеҸІгҖҒзү©иӘһгҒӘгҒ©гҒ©гӮҢгӮ’гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮи©ұйЎҢгҒ«гҒ“гҒЁгҒӢгҒӢгҒӘгҒ„дәӢгҒҜжҙӢзҙҷгҒ®жҜ”гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

Inoh Ippei

Inoh Ippei Link

Link 0

0

жјҶеё« зҹўжІўе…үеәғгҒ•гӮ“гҒ®гҒ“гҒЁ

жјҶеё« зҹўжІўе…үеәғгҒ•гӮ“гҒ®гҒ“гҒЁ 17:34

17:34